近年、職場での熱中症対策は企業にとって欠かせない取り組みとなっています。厚生労働省が策定する「職場における熱中症予防基本対策要綱」や、「クールワークキャンペーン」に沿った対策が求められる中、暑さ指数(WBGT)の把握とリスク評価が重要視されています。本記事では、企業が押さえておくべき熱中症対策のポイントと、手軽に導入できるデジタル技術について紹介します。

厚生労働省が企業に求める、熱中症対策とは

厚生労働省は「職場における熱中症予防基本対策要綱」を定めており、企業に対して5つの熱中症予防対策の実施を求めています。

1.作業環境管理

・屋外では、遮へい物となる屋根を設け、直射日光や周辺壁画、地面からの照り返しを遮ること

・屋内では、定期的な通風を行い、冷房・除湿機能がある設備を設けること

※通風が悪い高温多湿作業場所での散水は、散水後の湿度の上昇に注意

・休憩場所は日陰や涼しい場所に設け、足を伸ばしたり横になれる広さを確保すること

また、水や冷たいおしぼり・水風呂・シャワー等の身体を適度に冷やせる設備を設けること

2.作業管理

・休憩時間や休止時間を多めに確保したり、高温多湿作業場所では時間を短縮したりするなど、作業状況に応じて対策の実施に努めること

・暑熱順化(熱に慣れて環境に適応すること)の期間を計画的に設けること

※特に、梅雨~夏季の時期においては、気温等の急な上昇により労働者が暑熱順化していないことに留意が必要

・自覚症状の有無にかかわらず、水分および塩分の定期的な摂取を徹底的に図ること

・保熱しやすい服装はさけ、透湿性および通気性の良い服装や帽子を着用させること

・飛沫飛散防止器具の着用は、作業の種類、作業不可、気象条件に応じて選択すること

・高温多湿作業場所での作業中は巡視を頻繁に行うこと

3.健康管理

・疾患治療中の労働者に対して、産業医や主治医の意見を勘案し、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換等の措置を行う

・日常の健康管理(睡眠不足、体調不良、前日の飲酒、朝食の未摂取等)について指導を行い、必要に応じて健康相談を行うこと

・就業開始前に労働者の健康状態を確認し、作業中は巡視を頻繁に行い、声掛けから労働者の健康状態を確認すること

・休憩場所等に体温計、体重計等を備え、必要に応じて身体の状態を確認できるようにすること

4.労働衛生教育

・作業を管理する者および労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと

(1)熱中症の症状

(2)熱中症の予防方法

(3)緊急時の救急処理

(4)熱中症の事例

5.救急処置

・労働者の熱中症の発症に備え、あらかじめ病院、診療所等の所在地および連絡先を把握すること

・緊急連絡網を作成し、関係者に周知すること

・熱中症を疑わせる症状があらわれた場合は、救急処置をして涼しい場所で身体を冷やし、水分や塩分を摂取すること

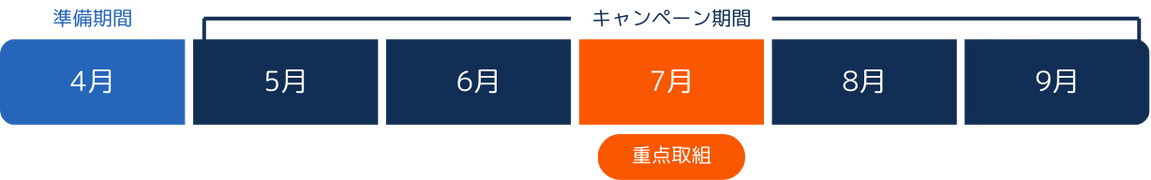

2025年も『クールワークキャンペーン』を実施

厚生労働省では、熱中症予防対策の徹底を図ることを目的として、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。この取り組みは職場における熱中症予防を徹底するため、労働災害防止団体などと連携していて、2025年5月から9月までの期間が対象です。また7月は猛暑が予想されるため、重点取組期間として指定されています。

暑さ指数(WBGT)の把握と、リスク評価が基本

暑さ指数(WBGT)の把握と、基準に基づくリスク評価の実施が求められます。実際の作業環境における暑さ指数を定期的に測定し、その数値がWBGT基準値を超えていないかを確認することが重要です。

暑さ指数の“把握”とは

日本産業規格に適合したWBGT指数計により測定を行い、適宜数値の把握を行います。気象庁等が公開している地域ごとの暑さ指数(WBGT)を参考にすることもできますが、それだけでは実際の作業場所や作業内容の状況まで考慮された数値になっていません。測定方法や測定場所によっては、参考値が当てはまらない可能性があります。直射日光の下、熱源の近く、冷房がなく風通しの悪い室内で作業をする場合は、必ずその場の暑さ指数(WBGT)を測定する必要があります。

暑さ指数の“評価”とは

実測した暑さ指数(WBGT)は、WBGT基準値に照らして評価を行い、熱中症リスクを正しく見積る必要があります。WBGT基準値を超える、または超えるおそれのある場合には、暑さ指数(WBGT)を低減するために、前述した「職場における熱中症予防基本対策要綱」の対策を徹底する必要があります。

参考: STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)

人が体感的に感じる熱の温度です。気温、湿度、風速、日射量の要素を総合的に考慮し、熱中症の危険度を判断する指標となる数値です。WBGT28度を超えると、熱中症のリスクが一気に高まり、現場での救急搬送車が急増することが各種データで示されています。

暑さ指数(WBGT)を手軽に測定する方法は?

近年、熱中症対策に活用できるデジタル技術が急速に普及しています。たとえば、体温や心拍数をリアルタイムでモニタリングできるウェアラブルデバイス、作業者の表面温度や異常行動を自動検知できる赤外線付きAIカメラ、そして現場の暑さ指数(WBGT値)を測定し、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末に通知が届くWBGTセンサー+モバイル端末など、簡単に導入・運用できる製品が数多く登場しています。

手軽に導入できるWBGTセンサー+モバイル端末サービス

外気温や湿度、WBGT値といった熱中症対策に欠かせない数値を取得できるセンサーを利用し、作業員周辺のリアルタイムな環境データを見える化できるクラウドサービスです。

WBGTの異常値を検知するとスマートフォンにアラートが表示され、また遠隔の管理者はPCから作業員全員の状態を一括で監視できます。

APICクラウドアワードは、クラウドサービス事業者やユーザー企業・団体を対象に、優れたIoT・AI・クラウドサービスを表彰する制度である。

2025年6月から、熱中症対策が義務化されることをご存知ですか?

具体的な内容や対策について、こちらのコラムで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

まとめ

熱中症対策は、企業にとって労働環境の安全性を守るために欠かせない取り組みです。厚生労働省が示す「職場における熱中症予防基本対策要綱」や、毎年実施されるクールワークキャンペーンを参考に、暑さ指数(WBGT)の把握とリスク評価を確実に行い、適切な対策を講じることが求められています。近年は、WBGTセンサーやスマホ連携ツールなど、簡単に導入できるデジタル技術も普及しており、より手軽に現場のリスク管理ができるようになっています。最新の技術を活用しながら、現場の安全性を高め、従業員の健康を守るための取り組みを進めていきましょう。