DXへの関心が高まる製造業界でも、本来のDXに取り組めている企業は多くありません。製造業のDX実現には何が必要か、合同会社アルファコンパス 代表CEOの福本勲さんをお招きし、当社の製造部門担当と対談しました。全3編におよぶ本シリーズのうち、Part3では、私たちSIerは、製造DXに対してどのように取り組むべきなのかについてお話ししていきます。

目次

前回までのパートはこちら

対談者紹介

NSW株式会社

荒井 毅一

大手製造メーカーに勤務後、TPS(トヨタ生産方式)の社内展開、新規事業立上げなどを経てNSWに入社。国内・海外工場システム構築・展開など、特に製造分野に深い知見を持ち、顧客目線での、お客様のDX推進を支援しています。

合同会社アルファコンパス

福本 勲

合同会社アルファコンパスの代表CEOを務め、製造業のデジタルトランスフォーメーションやマーケティング支援に注力しています。また、中小企業診断士としても活動し、講演や執筆を通じて製造業の変革を推進しています。

NSW株式会社

堀内 忠彦

大手精密機械メーカーに勤務後、コンサルタントを経てNSWに入社。お客様と共創、伴走するコンサル業務で製造業主体のDXを推進。技術士(経営工学部門)として、生産業務プロセス改善、SCM、現場改善指導等にも従事しています。

ハードから見たソフトの品質と、ソフトからみたハードの品質

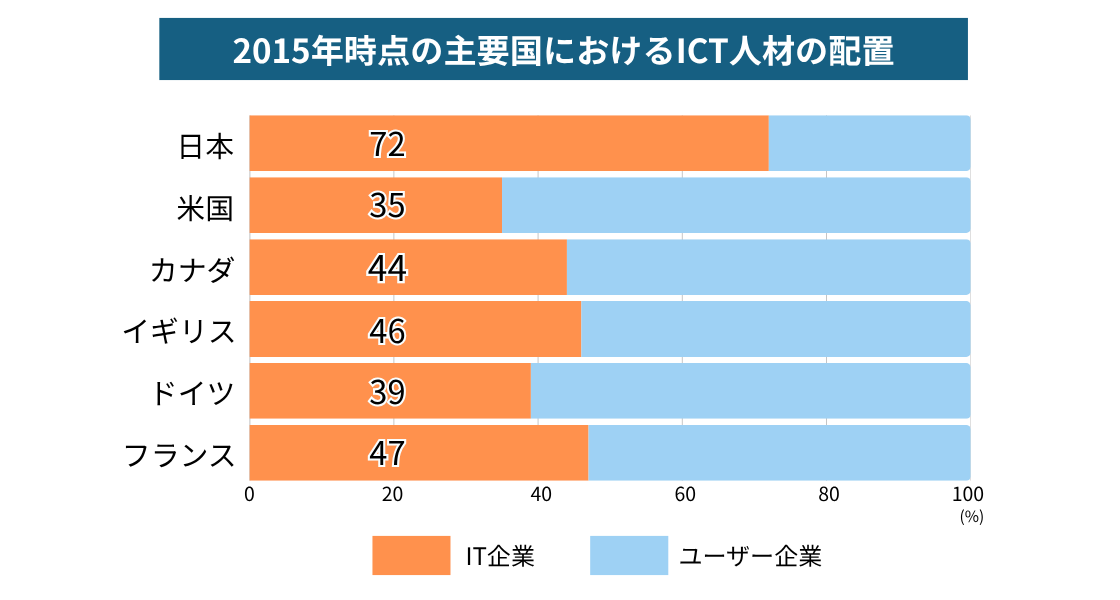

*引用:総務省「令和元年版 情報通信白書」, p.160

独立行政法人情報処理推進機構が調査した結果によると、ICT企業に所属するICT人材の割合は、2015年時点で日本が72.0%であるのに対し、米国では34.6%、英国では46.1%、ドイツでは38.6%等となっている。

(出典)総務省(2019)「デジタル経済の将来像に関する調査研究」IPA調査を基に作成

*SofDCar(Software-Defined Car Consortium)

SofDCar(Software-Defined Car Consortium)は、2021年8月にスタートした、ボッシュやメルセデス・ベンツ、シュトゥットガルト大学やカールスルーエ工科大学(KIT)などを含む、ドイツの13の有名企業・研究機関がドイツ連邦経済・気候行動省(BMWK)から資金援助を受けて参加している共同事業体です。現代の車両の中核要素であるソフトウェアによって生み出される新しい機能の開発やビジネスモデルの可能性を追求しています。

一緒に未来図を考えていく関係性

*株式会社DTダイナミクス

株式会社DTダイナミクスは、株式会社ミスミグループ本社と株式会社コアコンセプト・テクノロジーが設立した合弁会社です。ミスミが提供するオンライン機械部品調達サービス「meviy(メビー)」などのシステム開発や保守、運用業務を主な事業内容とし、CCTが持つITエンジニア調達プラットフォーム「Ohgi」を利用して、IT人材の確保とシステム開発速度の加速、そしてグローバル市場でのさらなる活躍を目標としています。

あるべきSIerの姿とは

*LANDLOG

LANDLOGは、2017年より、コマツ、株式会社NTTドコモ、SAPジャパン株式会社、株式会社オプティムの4社共同でスタートした、建設生産プロセス全体をデジタル化し、効率化と安全性の向上を目指すオープンプラットフォーム。現在では約50のパートナー企業が、建設現場の一元管理されたデータを活用したリューションを提供するアプリケーションプロバイダーとなっており、建設業界全体の生産性と安全性の大幅向上と、新たな価値を創造するエコシステムの構築を目指しています。

終わりに ~NSWが実現するDX~

今回は合同会社アルファコンパス 代表CEOの福本勲さんをお招きし、製造DXの現状、そして、SIerのあるべき姿の話をお伺いしました。NSWは長年にわたる幅広い業種での豊富な実績と経験を生かし、お客様の潜在課題を多彩なデジタル技術で柔軟に解決することで、よりよい未来を築いていきたいと考えています。NSWの提供するスマートファクトリーソリューションもぜひご覧ください。