近年、IoTや3D技術の進化により、デジタルツインは現場DXを進めるための現実的な選択肢として注目されています。一方で、「高度なシミュレーションの話ではないか」「自社の現場にはまだ早いのでは」と感じている方も少なくありません。本記事では、デジタルツインの基本的な考え方から、現場DXで注目されている理由、IoTデータ収集を起点とした進め方、現場で無理なく活用するためのポイントまでを分かりやすく解説します。

デジタルツインとは

現実空間を仮想空間に再現するテクノロジーのこと

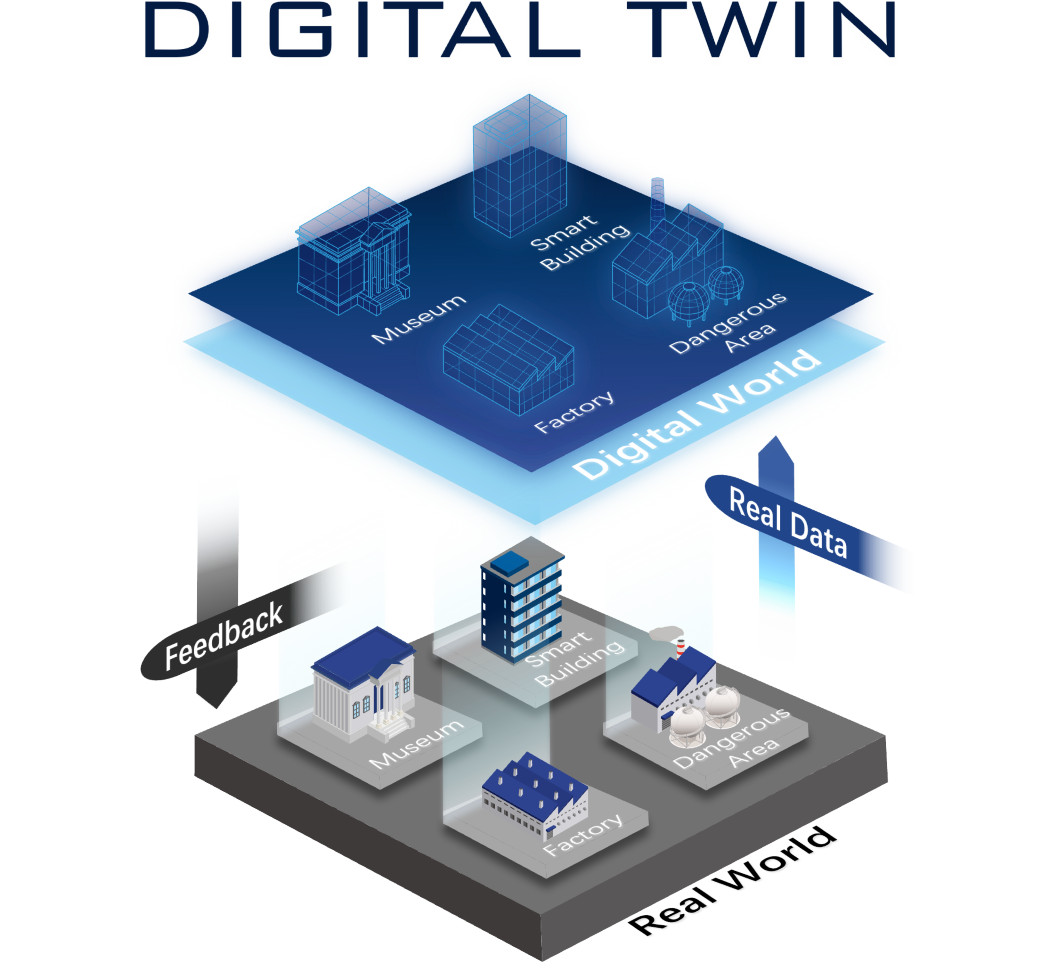

デジタルツインとは、現実世界の空間やオブジェクトといったあらゆるデータを、仮想空間上にまるで双子(ツイン)のように再現する技術のことです。現実空間のデータを仮想空間に連携することで、モニタリングやシミュレーションなどでの活用、さらには取得データを利用した最適化まで可能です。

総務省からは以下のように紹介されています。

デジタルツイン(Digital Twin)とは、現実世界から集めたデータを基にデジタルな仮想空間上に双子(ツイン)を構築し、様々なシミュレーションを行う技術である。

なぜ今、デジタルツインが現場DXで注目されているのか

製造業や設備管理、ファシリティ管理の現場では、人手不足や高齢化が進み、点検・巡回・設備状態の把握といった業務を、人の経験や勘に頼り続けることが難しくなってきています。それでも多くの現場では、「現地に行って確認をする」「担当者にしか分からない」といった運用が続いており、情報の属人化や判断の遅れが課題となっています。

現場DXとは、現場で起きていることを「見える状態」にすること

現場DXの検討を進める中で、「デジタルツイン」という言葉が取り上げられるようになってきました。

しかし、「扱いが難しそう」「現場の負担が増えるのではないか」といった新しい技術を導入する際の不安や懸念が挙がるケースも見られます。そのため、デジタルツインが現場でどのように役立つのか、具体的なイメージができていない企業も多いのが実情です。

現場DXは、作業をすべて自動化したり、AIに判断を任せたりすることではありません。現場で起きていることや設備の状態を見える形で把握し、人が判断しやすい環境を整えるための基盤づくりこそが、現場DXの本質と言えます。

IoTデータは集まっているが、活用しきれていない

デジタルツインは、現場や設備の状態をデジタル上で可視化し、関係者が同じ情報を共有できる仕組みです。「行かないと分からない」「聞かないと分からない」といった従来の運用を見直す手段として活用されています。

近年では、IoTやクラウド技術の普及により、設備の稼働状況や環境データを自動的に収集できる企業が増えてきました。一方で、データは集まっているものの、判断や業務改善に十分活用できていないケースも少なくありません。

IoTで収集したデータを現場や設備とひも付けて可視化することで、「どこで」「何が」「どのような状態なのか」を直感的に把握できるようになります。データ収集が進む一方で活用が追いついていない現状を背景に、デジタルツインは現場DXを進めるための現実的な一手として注目されています。

デジタルツインはシミュレーションだけではない

デジタルツインという言葉を聞くと、「高度なシミュレーション」「将来予測」が行える技術とイメージされることもあります。実際、設計や研究分野では、シミュレーション用途としてデジタルツインが活用されてきた背景があります。

しかし、現場DXで求められているデジタルツインは、必ずしも高度なシミュレーションを前提としたものではありません。

まずは、現場の状態を正しく把握し、関係者が共通認識を持てるようにすること。そのための「可視化」や「情報整理」の役割が重視されています。

デジタルツインと混同されやすい類似ワードの違い

シミュレーションとは

デジタルツインは、現場や設備の状態をデジタル上で可視化し、「今何が起きているのか」を正しく把握・共有することも目的としています。現場DXでは、まず現状を理解できる状態をつくることから始め、将来的にシミュレーションの活用へと発展していきます。

デジタルツインのプロセスとして、データ収集や見える化のその先に位置づけられるステップとして、シミュレーションがあります。

メタバースとは

デジタルツインは、体験そのものを提供することが主目的ではありません。現実の現場や設備をデジタル空間上に再現し、管理・運用のために状況を把握しやすくすることを重視します。

メタバースは「体験の場」であるのに対し、デジタルツインは「現実の現場を理解・管理するための仕組み」として位置づけられます。

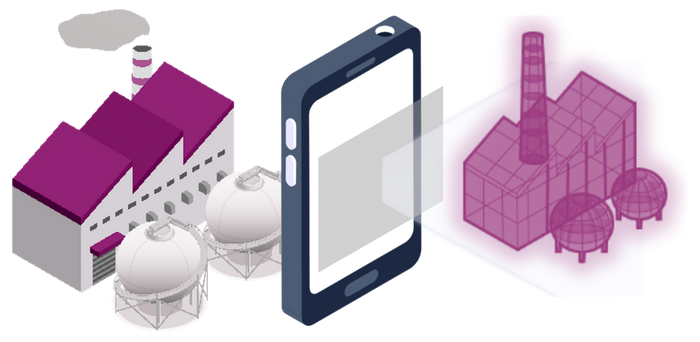

XR / VR / ARとは

XR(複合現実):AR・VRを含む総称

VR(仮想現実):現実を切り離した体験・訓練の技術

AR(仮想現実):現実空間にデジタルを重ねて表示する技術

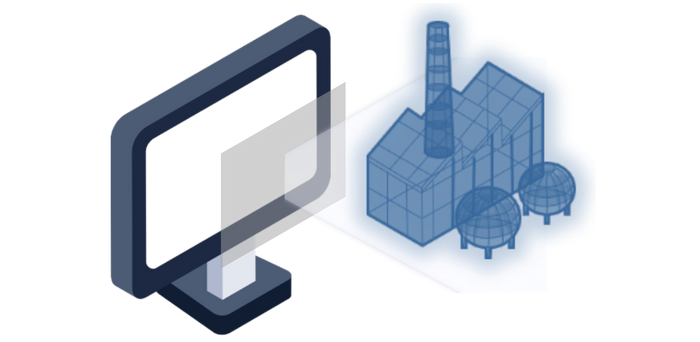

VRやARは、デジタルツインの情報を活用・可視化するための手段となります。

デジタルツインは「IoTデータ収集」から始まる

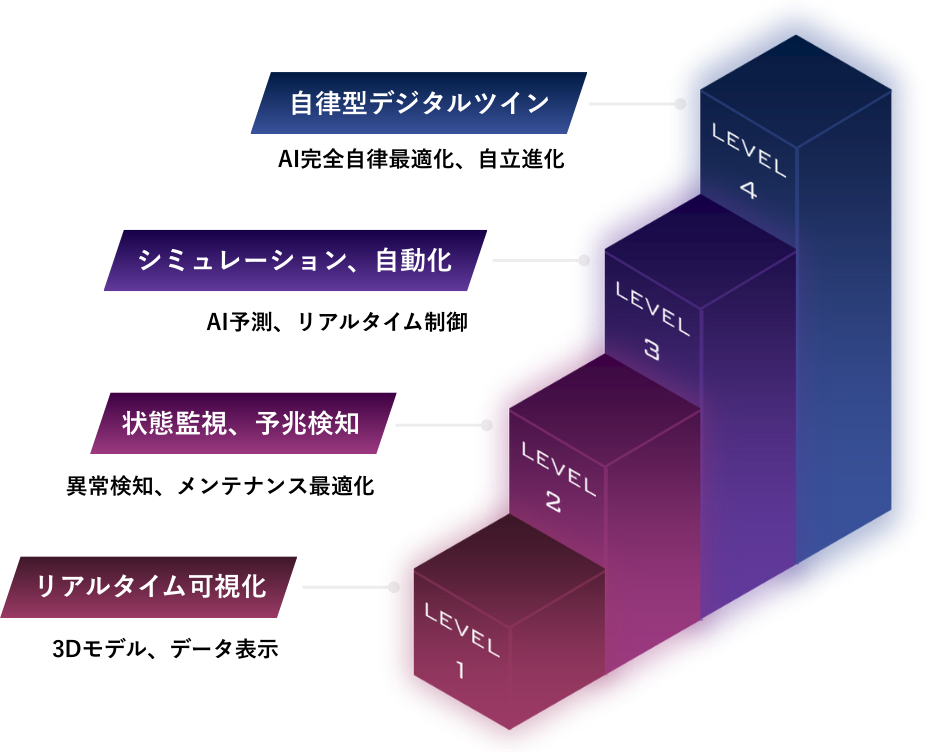

1.リアルタイム可視化

IoTで収集したデータを「見える状態」にする段階です。設備や現場を3D上で可視化し、稼働状況やセンサー値をリアルタイムに把握できるようになります。

2.状態監視・予兆検知

蓄積されたデータをもとに、設備の状態変化を捉えます。異常や劣化の兆候を早期に把握し、点検やメンテナンスの最適化につなげます。

3.シミュレーション・自動化

データが十分に蓄積されると、将来の挙動を予測するシミュレーションや、一部業務の自動化が現実的になります。

4.自律型デジタルツイン

AIが自律的に判断し、最適化を行う段階です。すべての現場がこのレベルを目指す必要はなく、自社の課題に応じて目指す段階を整理することが重要です。

無理なく始めることが、現場DXにつながる

デジタルツインは、最初から完成形を目指す技術ではありません。IoTによるデータ収集を起点に、「見える化」「活用」「高度化」へと段階的に進めていくことで、現場DXに無理なくつなげることができます。

まずは、現場の状況を正しく把握できる状態をつくることが、デジタルツイン活用の第一歩になります。

IoTから始めるデジタルツインのステップ

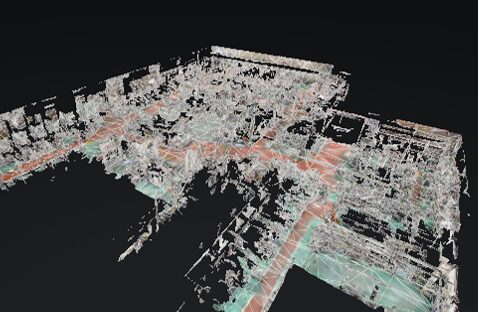

・仮想空間上に再現する空間の範囲を確定

・デジタルツイン上で実施する内容を確定

・追加で収集する場合は収集システムを追加

・デジタル上に仮想空間データ(3Dモデル)として変換

・撮影データのクリーニング、トリミング、ぼかし処理

・空間データ同士の結合

デジタルツインを構成する主な技術

フォトグラメトリー

専用のスキャナーを使わず、カメラで撮影するだけでデジタル化できるため、現場の負担を抑えながら導入しやすい点が特徴です。実際の写真をもとに3Dデータを生成するため、現場をそのままデジタル空間に残すことができます。

■活用シーン

・文化遺産のデジタル保存

・建築や都市計画シミュレーション

・医療分野における手術計画 etc.

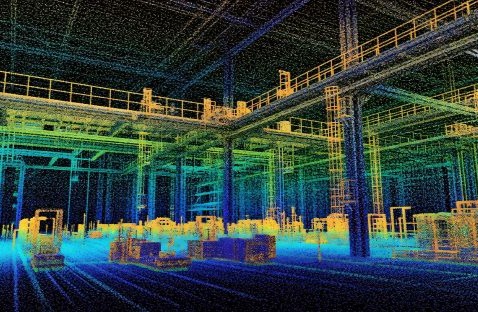

点群データ

レーザースキャナーやLiDARなどを用いて取得され、位置情報を持つ点の集まりによって、現場を高い精度でデジタル化できます。

■活用シーン

・建築・土木分野での測量・出来形管理

・工場やプラント設備の現況把握

・干渉チェックや改修計画の検討 etc.

CG(コンピューターグラフィックス)

モデリングツールを用いて3Dオブジェクトを構築し、テクスチャによる質感表現や、光・影のライティングを加えることで、リアルなビジュアルを作成します。

■活用シーン

・エンターテイメント(映画/ゲーム)

・教育とトレーニング

・広告/マーケティング etc.

デジタルツイン導入でよくある失敗と注意点

目先の課題だけを解決しようと導入してしまう

特定の設備の課題を抱えていることや、クレームに繋がったなど、目先の課題に対する解決するために導入を決めた結果、その場限りの取り組みで終わってしまうケースがあります。特定の設備や事象に対する対策としては一定の効果が出るものの、他の設備や業務への展開を前提としていないため、結果として活用が広がらず、PoCで止まってしまうことがあります。

「この技術使えそう」でなんとなく導入してしまう

流行りの技術として興味を持たれる方も多く、何かに活用したいと技術ベースで前向きに検討を始める場合があります。感覚的な判断で導入を進めてしまい、PoCのまま業務に定着しない例が多く見られます。

全体像を設計し、小さく始めるデジタルツイン

現場DXでは、特定の設備や一部の業務から取り組み始めるケースが多く見られます。小さく始めること自体は有効ですが、全体像を描かずに進めてしまうと、その場限りの対策で終わり、横展開や定着につながりません。導入前に、どの業務で活用し、将来的にどの範囲まで広げたいのかを整理しておくことが重要です。

そのうえで、一つのエリアから可視化や情報共有を定着させることで、無理のない形で現場DXを進めることができます。

可視化現実空間

3Dモデル化

デジタルツインは現場DXの第一歩

現場DXは、特別な技術を導入することや、いきなり業務を大きく変えることから始まるものではありません。まずは、現場の状態を誰もが同じように把握できる「見える状態」をつくることが重要です。

デジタルツインは、IoTで収集されたデータや現場の情報を整理し、可視化と情報共有を実現するための基盤です。小さく始めながら、段階的に活用を広げていくことで、現場の判断や運用を着実に支えていきます。

現場DXに取り組むうえで重要なのは、完成形を最初から目指すことではありません。自社の課題に合った形で、無理なく進めていくことが大切です。その第一歩として、現場の状況を正しく把握し、判断や情報共有を支える基盤としてデジタルツインを活用することが、現場DXを進めるための現実的な選択肢と言えます。